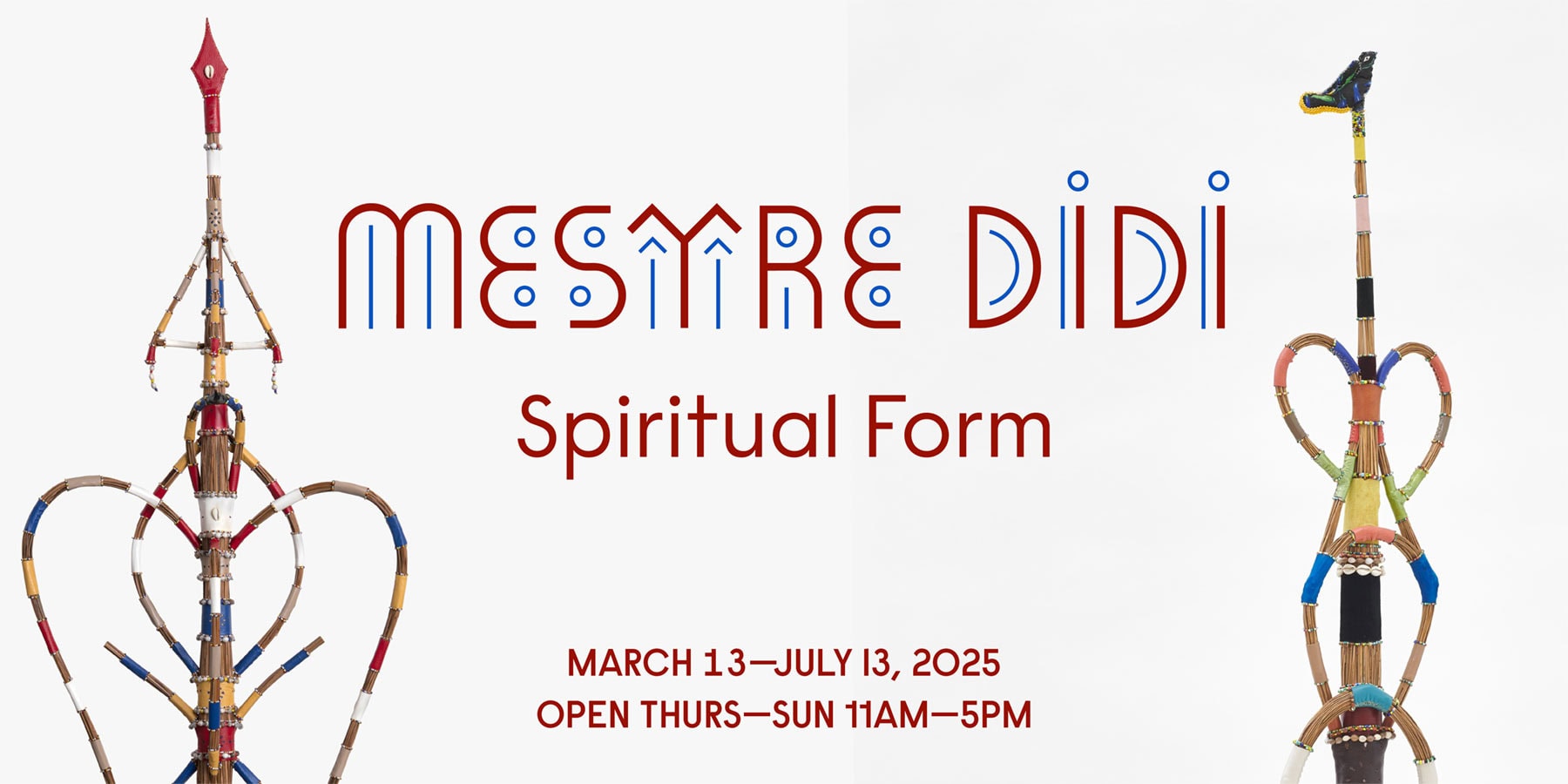

Com a inauguração da exposição Mestre Didi: Spiritual Form (Forma Espiritual) no El Museo del Barrio, o artista, curador e pai de santo faz um retorno simbólico à Nova York. Em 1986, Mestre Didi (1917–2013) visitou a cidade para o Terceiro Congresso Internacional sobre Tradição e Cultura Iorubá. Ao mesmo tempo, a exposição individual Mestre Didi: An Afro-Brazilian Artist (Mestre Didi: um Artista Afro-Brasileiro) apresentou suas impressionantes obras no Schomburg Center for Research in Black Culture, no Harlem, representando seu duplo compromisso com a arte e a defesa da cultura. Apesar do amplo reconhecimento que o trabalho de Didi obteve durante e após sua vida, a apresentação no Schomburg foi, até agora, sua única exposição individual em uma instituição cultural da cidade de Nova York.

Sob a liderança e experiência de Rodrigo Moura, curador-chefe, e do curador convidado Ayrson Heráclito, Mestre Didi: Forma Espiritual anuncia o retorno do trabalho do mestre a Nova York com sua primeira grande exposição individual nos Estados Unidos em vinte e cinco anos. Trabalhando em estreita colaboração com parceiros no Brasil, a equipe curatorial analisou centenas de obras para escolher as esculturas apresentadas aqui, que abrangem coletivamente a prática de Didi ao longo de décadas, da década de 1960 à década de 2010. O foco da exposição na tradição religiosa afro-brasileira dá continuidade à dedicação de longa data do El Museo às culturas e histórias afro-diaspóricas. Obras importantes de artistas colegas de Didi revelam um interesse em comum pela espiritualidade africana e pelas linguagens visuais, tendências que moldaram de forma indelével a arte brasileira do século XX. Obras recentes de artistas contemporâneos nas áreas de escultura, design e vídeo demonstram ainda mais como esses legados continuam a reverberar na atualidade.

Este catálogo, a primeira monografia em inglês sobre Didi, fornece recursos valiosos para compreender a vida e a obra do artista, incluindo novos estudos realizados pelos curadores e colaboradores convidados. Heráclito, em colaboração com seu irmão e historiador Beto, discute as profundas raízes religiosas de Didi. Roberto Conduru acompanha a evolução estética de Didi ao longo de décadas, enquanto Joselia Aguiar narra sua biografia tendo como pano de fundo as condições sócio-históricas da questão racial no Brasil do século XX. Para esta apresentação em Nova York, Abigail Lapin Dardashti traça as exposições internacionais e o trabalho curatorial de Didi no exterior. Por fim, trechos selecionados dos próprios escritos de Didi permitem que os leitores se envolvam diretamente com sua pesquisa acadêmica e narrativas pessoais. Ao disponibilizar essas fontes em inglês, esperamos promover um envolvimento profundo com a obra multifacetada e prolífica de Didi.

Mestre Didi: Forma Espiritual resulta do apoio de uma rede internacional colaborativa da qual faz parte Inaicyra Falcão, filha do Mestre Didi. Muitos daqueles que emprestaram obras para a exposição compartilharam gentilmente suas pesquisas, incluindo Almeida & Dale Galeria de Arte, Bernardo de Mello Paz, Guilherme Simões de Assis, Paulo Darzé Galeria e Rafael Moraes. Somos gratos pela participação de todos que emprestaram obras, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

Esta exposição histórica não teria se concretizado sem a generosidade de fundações, doadores corporativos e patrocinadores. Sou grato à Fundação Andy Warhol para as Artes Visuais, ao Ministério da Cultura do Brasil e ao Itaú por seu patrocínio à exposição Mestre Didi: Forma Espiritual. Também agradecemos o apoio da Fundação Diane & Bruce Halle; do Fundo da Família Edward W. Rose III da Fundação Dallas; e do Consulado Geral do Brasil em Nova York/Instituto Guimarães Rosa. Bem como as contribuições de Guilherme Simões de Assis; Graham Steele; Flavia & Guilherme Teixeira; Allan Schwartzman; Fernanda Feitosa e Heitor Martins; Almeida & Dale Galeria de Arte, São Paulo; e James Cohan Gallery. Graças a esse amplo suporte, tornou-se possível ao El Museo destacar tanto a carreira marcante do Mestre Didi quanto o legado mais amplo da arte afro-brasileira, que só recentemente — e merecidamente — começou a obter pleno reconhecimento em meio à recente valorização dos modernismos globais.

PATRICK CHARPENEL

Diretor executivo

RODRIGO MOURA

Forma Espiritual: Mestre Didi no El Museo del Barrio

Mestre Didi: Forma Espiritual é a primeira exposição monográfica do artista em um museu fora do Brasil no século XXI. O objetivo é reposicionar a obra de Mestre Didi no contexto hemisférico das narrativas afro-diaspóricas, uma prioridade institucional de longa data do El Museo, e destacar seu status como um dos principais artistas brasileiros da segunda metade do século XX. Didi desenvolveu uma obra escultórica prolífica e radical entre as décadas de 1960 e 2010. Seu trabalho foi amplamente exibido e elogiado durante sua vida, mas a circulação e recepção de sua obra foram frequentemente limitadas pelas hierarquias e preconceitos do sistema artístico. Agora, à medida que as abordagens decoloniais do modernismo artístico expandem o alcance e a relevância do Sul Global, ao mesmo tempo em que a influência de longo alcance da arte africana ganha reconhecimento mais amplo, o trabalho de Didi recebe, finalmente, novas leituras e interpretações. O que está em jogo em sua marcante forma artística é uma evidente negação do discurso hegemônico que mitifica a abstração como invenção do “alto modernismo” europeu. Em vez disso, sua arte escultórica se conecta diretamente com referências da África Ocidental, iluminando-as como fontes alternativas de inovação formal e conceitual.

É impossível separar a prática artística de Didi do fato de ele ter sido pai de santo no candomblé, além de pesquisador e ativista da cultura e religião afro-brasileiras. Forma Espiritual abrange as diferentes atividades às quais Mestre Didi se dedicou e que se revelam singularmente entrelaçadas em sua prática. A exposição honra suas contribuições decisivas como escritor, pesquisador, sacerdote (assogbá no culto de Obaluaiê, alapini no culto dos Egunguns), escultor e artista pioneiro na concepção de um modo distinto de expressão baseado nas formas sagradas do candomblé. Na exposição e nesta publicação que a acompanha, Didi é apresentado como uma importante figura pública da diáspora africana global, cujo trabalho é indispensável para a compreensão da arte do passado, do presente e do futuro. Seu trabalho constrói conexões entre diferentes esferas da cultura, negando as separações categóricas impostas pelo pensamento ocidental, herdadas e mantidas sob a estrutura da colonialidade. Com sua vivacidade visual e profunda capacidade de perturbar o sistema artístico, o trabalho de Didi oferece a possibilidade de transcender o trauma herdado de séculos de escravidão e seus efeitos duradouros e perniciosos na sociedade brasileira. O legado aqui apresentado é, portanto, fértil, com um alcance de influência que apenas começou a se desdobrar, assim como uma relevância estética crescente que é, em última análise, inseparável de seu poder reparador.

Nascido em 1917, Deoscóredes Maximiliano dos Santos foi criado em uma proeminente família do candomblé em Salvador, Bahia. Resultado da forte influência africana proveniente do tráfico transatlântico de escravos, o candomblé evoluiu na Bahia como uma expressão brasileira do culto aos orixás, atraindo milhões de praticantes que nele encontraram uma das formas mais poderosas de conexão espiritual e cultural com suas raízes africanas. Incentivado por sua mãe, a iyalorixá Mãe Senhora (Maria Bibiana do Espírito Santo), Didi foi iniciado nos terreiros dedicados ao culto dos egunguns na ilha de Itaparica, perto de Salvador (Ilê Babá Olukotun, em 1925, e Ilê Agboulá, em 1934). Ele então encontrou seu caminho espiritual no Ilê Axé Opô Afonjá, fundado em 1910 e liderado por Mãe Senhora a partir de 1938. Ele aprendeu desde a adolescência a construir os instrumentos rituais usados na adoração dos orixás, um ofício especializado que lançou as bases para sua linguagem artística. Ainda relativamente jovem, dedicou-se também a outros aspectos da cultura iorubá e sua influência na Bahia, publicando em 1950 o livreto Iorubá tal qual se fala, que promovia o uso e a compreensão da língua iorubá.

Outras publicações importantes se seguiram, incluindo uma história do Ilê Afonjá, publicada pela primeira vez em 1962. Trechos dessas obras e outros exemplos dos escritos de Didi estão sendo republicados em inglês pela primeira vez neste catálogo. Durante a década de 1960, o lendário e ainda ativo terreiro de Ilê Afonjá desempenhou um papel decisivo na redução das divisões raciais, promovendo relações com os artistas que foram caracterizados como a primeira geração do modernismo baiano. Ele trouxe artistas e escritores brancos para o diálogo com o candomblé, combatendo assim a repressão sancionada pelo Estado à expressão religiosa afro-brasileira. Essas conexões definem o contexto cultural em que surgiu o trabalho de Mestre Didi. O romancista Jorge Amado, figura-chave nesse cenário, escreveu o texto introdutório de um dos primeiros catálogos de exposição de Didi, assim como o prefácio de um de seus livros. Gestos de legitimação e aliança política que contribuíram para que o trabalho do artista fosse reconhecido fora dos círculos religiosos. Embora Didi nunca tenha rompido totalmente com essa geração de modernistas baianos, acabou se distanciando deles na década de 1970. Ao fazer isso, aproximou-se das culturas africanas, renunciando à validação dos intelectuais brancos e voltando-se contra as celebrações prematuras da hibrididade cultural do Brasil, comumente interpretada como um sinal de igualdade racial – falácia conhecida como o mito da “democracia racial”. O trabalho e a história de vida de Didi oferecem alternativas poderosas a esses modelos ilusórios. Suas ações estratégicas nos campos da arte e da defesa de direitos podem ser vistas como exemplos iniciais dos processos que poderiam ser descritos como a “reafricanização” de várias práticas culturais, que foram fundamentais para a renovação dos movimentos negros no Brasil no final da década de 1970.

Como resultado desse processo, Didi aprofundou, nos anos seguintes, sua vocação no culto aos Egunguns, tradição que venera os espíritos dos ancestrais, em contraste com o culto aos orixás: divindades do panteão sagrado que representam as forças vitais da natureza. Ao contrário da adoração aos orixás, que é supervisionada por sociedades de candomblé lideradas por mulheres, o culto aos Egunguns é praticado exclusivamente por homens. Expandindo essa tradição, em 1980, Didi fundou, no bairro de Piatã, em Salvador, a Sociedade Cultural e Religiosa Ilê Asipá, na qual se estabeleceu como líder espiritual. A Asipá é um dos principais legados duradouros de Didi, e sua criação seguiu a da Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil (SECNEB), em 1974, que estabeleceu uma comunidade para fomentar novos estudos e novas gerações de praticantes espirituais, intelectuais e artistas que, como Didi, e inspirados por seu exemplo, ampliaram o alcance do candomblé, sua cosmovisão e sua ancestralidade africana.

Mestre Didi só começou a expor suas esculturas em espaços de arte convencionais quando tinha quase cinquenta anos, com suas primeiras exposições individuais na Galeria Ralf, em Salvador, e na Galeria Bonino, no Rio de Janeiro, ambas em 1964. Após essa estreia, ganhou rápido prestígio no incipiente mercado de arte latino-americano, expondo, no ano seguinte, no Atrium, em São Paulo, e no El Altillo, em Buenos Aires. Essa rápida ascensão na cena artística também foi impulsionada por sua participação na primeira Bienal da Bahia, como era comumente conhecida a Primeira Bienal Nacional de Artes Plásticas. Embora o evento tivesse como objetivo revigorar a cena artística de Salvador, seu papel em conectar o eixo Rio-São Paulo ao fervor cultural que se desenvolvia na capital baiana foi igualmente importante. Naquela época, intelectuais como a arquiteta italiana Lina Bo Bardi e o compositor suíço Walter Smetak davam nova vida a instituições como o Museu de Arte Moderna da Bahia e a Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, influenciando uma nova geração de artistas e pesquisadores.

Além desse sucesso crescente como artista, Didi também continuou a manter uma vida profissional complexa e multivalente, criando novos modelos para sua defesa cultural. Isso incluiu propor estruturas para a divulgação da cultura afro-baiana e construir redes transatlânticas que conectavam as diásporas africanas em nível global. Em 1967, Didi embarcou, ao lado de sua esposa, a antropóloga Juana Elbein dos Santos, que estudava a cultura nagô (iorubá brasileira) na Bahia e era uma das principais promotoras de seu trabalho, em uma viagem de pesquisa de vários meses financiada pela UNESCO. A pesquisa consistiu no estudo das práticas religiosas entre as comunidades iorubá e fon na Nigéria e na República do Benin. Com base no levantamento e nas conexões estabelecidas durante o processo, iniciaram, em 1968, um projeto de longo prazo financiado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil intitulado Arte Afro-Brasileira. Como explica Abigail Lapin Dardashti em seu ensaio encomendado para esta publicação, essa iniciativa incluiu uma fase de pesquisa focada em fontes populares da cultura material afro-baiana e do candomblé, conduzida a partir de visitas a cidades da região do Recôncavo Baiano, ao sul de Salvador. O resultado foi uma exposição que percorreu um longo itinerário por países africanos, europeus e latino-americanos. Trabalhando em uma função híbrida como criador da exposição e artista em destaque, Didi executou várias esculturas para diferentes iterações desta mostra, o que, de acordo com a análise de Lapin Dardashti, levou ao amadurecimento e diversificação de sua prática escultórica.

Ao manter laços com o modernismo oficial baiano, publicar livros sobre o candomblé, expor seu trabalho em galerias comerciais e organizar o projeto Arte Afro-Brasileira, Didi criou um método estratégico para equilibrar sua presença nos círculos culturais tradicionais e em sua vida religiosa privada. Essas duas preocupações refletem o que o co-curador desta exposição, Ayrson Heráclito, e o co-autor de seu ensaio neste volume, Beto Heráclito, descrevem como uma alternância entre ações para a visibilidade e ações para a preservação de segredos sagrados (“Da porteira pra fora / da porteira pra dentro”). or outro lado, quando da conclusão da exposição itinerante, em 1974, seus laços com a África estavam mais fortes, o que lhe permitiu o amadurecimento de suas credenciais espirituais, bem como um aprofundamento de seu ativismo comunitário, como demonstrado pela fundação do Ilê Asipá, onde ambas as tendências, de fato, convergem. Essa mudança reflete a transformação nos discursos sobre raça no Brasil entre meados da década de 1970 e início da década de 1980, quando uma ampla gama de produtores culturais abraçou as origens africanas: o músico Gilberto Gil participou do Festac ’77 (Segundo Festival Mundial de Artes e Cultura Negra e Africana) na Nigéria e lançou seu álbum mais voltado para a África até então, Refavela (1977); o artista baiano Rubem Valentim exibiu sua série Templo de Oxalá, dedicada aos orixás, na Bienal de São Paulo (1977); e, no ano seguinte, o Movimento Negro Unificado era fundado em São Paulo (1978).

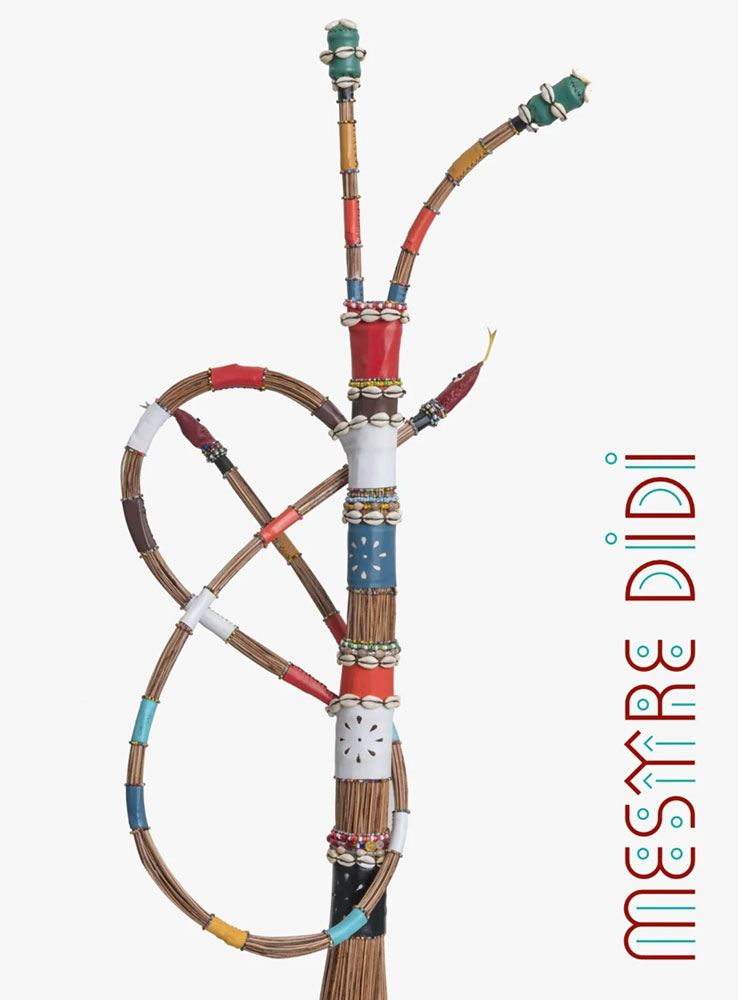

Ao incluir esculturas que abrangem as décadas de carreira do artista, Mestre Didi: Spiritual Form (Mestre Didi: Forma Espiritual) não só se propõe a estabelecer conexões esclarecedoras entre sua obra e sua biografia, mas também permite uma imersão formal profunda nessa obra. A estrutura da exposição traça a transformação da escultura de Didi ao longo de mais de cinco décadas, propondo um conjunto de temas vagamente cronológicos. Essa divisão, que é inerentemente flexível e porosa, começa com dois elementos geradores do trabalho inicial de Didi, que ele refez incessantemente em esculturas posteriores: o shashara e o ibiri. O shashara é o emblema principal de Obaluaê, um orixá associado à cura e à doença, bem como à terra, à sabedoria e à idade. Feito de fibra de palma e adornado com conchas de cauri, tiras de couro, palha, cabaças e colares de contas, este instrumento é usado para fins ritualísticos como uma espécie de vassoura que afasta os males indesejados. Na obra de Didi, o shashara é frequentemente combinado com o ibiri, um tipo de cajado atribuído à orixá Nanã Buruku, uma força espiritual feminina maternal e um dos orixás mais antigos do panteão, ligado à terra, às águas interiores e à fertilidade. Sua forma curva é associada ao útero e tem usos ritualísticos. A intersecção das fibras entrelaçadas em feixes moldáveis e ornamentados e a curvatura do ibiri constituem uma espécie de matriz formal que permitiu a Didi criar variações infinitas ao longo de sua carreira, incorporando as iconografias de outros orixás do panteão sagrado. Nos últimos anos de sua produção, o domínio dessas técnicas também aproximou seu trabalho da expressão figurativa, incluindo representações antropo-zoomórficas que passaram a enriquecer seu imaginário. Outro elemento central desenvolvido por Didi é o cetro, em uma possível alusão ao theopaxorô, o cajado do orixá Oxalá (que aparece em uma de suas obras, Pl. 23) entidade associada à criação do universo. Ao evocar essa forma, Didi introduz um eixo vertical central do qual formas repetidas emanam ritmicamente, aumentando a tensão entre os espaços vazios e a propensão linear de sua linguagem escultórica. É importante destacar que também foi dada, na exposição, atenção à experimentação de Didi com os diferentes materiais que caracterizam seu trabalho escultórico, incluindo terracota, materiais diversos à base de plantas, bem como tecidos e espelhos que evocam as vestimentas tradicionais usadas pelo culto dos Egunguns.

Uma abordagem para interpretar a obra de Mestre Didi, embora experimental e ainda a ser explorada mais a fundo, é vê-la à luz das mudanças sociais da contracultura brasileira e da emergente liberação do corpo durante a década de 1970. Com sua exuberância visual e o uso de materiais orgânicos, que se opõem diametralmente aos códigos visuais normativos impostos pela supremacia branca e pelos gostos colonizados das elites do sudeste do Brasil, o trabalho de Didi se inclina para um corpo livre fabricado por meio de conexões espirituais, empoderando aquilo que é historicamente marginalizado e considerado vulgar pelas perspectivas racistas. Para citar as palavras do cantor e compositor baiano Caetano Veloso, em sua canção homônima do álbum Cinema Transcendental (1979), a obra de Didi é “Beleza Pura”. Ela pode ser compreendida por meio da celebração da estética africana descrita pela canção de Veloso, a qual adota a perspectiva de uma mulher negra arrumando seu cabelo. Na letra se ouve “Ao longo das linhas de seu penteado trançado/Conchas do mar”. E, então, no que soa quase como uma descrição direta do trabalho de Didi: “É tudo tão chique, é tudo tão elegante/Faça-as entrelaçar/Ráfia fina/E deixe tudo ser trançado/Todas as conchas de cauri”. Não podemos esquecer que Didi se dedicava à arte de criar esculturas vestíveis, colares de matéria orgânica que remetem à rica tradição da joalheria afro-brasileira na Bahia. Eram totalmente “odara”, para usar uma gíria da época, emprestada do Pajubá, língua com influência iorubá da comunidade LGBTQIA+ — termo que, aliás, dá nome a outra canção dos anos 1970 de Caetano.

Explorando outras vertentes ontológicas, o trabalho de Mestre Didi desafia essencialmente as fronteiras impostas entre a arte sacra e a arte autônoma destinada ao consumo estético, conforme o modelo ocidental. Embora inteiramente desenvolvido a partir de formas religiosas sagradas iorubás do Brasil e da África, o trabalho se afasta dessas formas, compreendendo um vocabulário formal distinto de autoria própria de Didi — transcendendo efetivamente a circunscrição formal e espiritual dos objetos rituais no âmbito religioso. Além disso, esse desenvolvimento ocorreu em paralelo com a trajetória de Didi no sistema artístico, que tem, naturalmente, seus próprios preceitos sagrados e rituais tácitos. Uma olhada no perfil de Mestre Didi catalogado na Enciclopédia Itaú revela que o artista participou de mais de cem exposições individuais e coletivas. Em outras palavras, sua trajetória no mundo da arte parece não apenas calculada, mas também consequente.

Conheci o trabalho de Mestre Didi em 1996, na exposição individual dedicada a ele na XXIII Bienal de São Paulo, que naquele ano abordava questões relacionadas à desmaterialização da obra de arte, sob a curadoria de Nelson Aguilar. Ao lado de modernistas europeus como Paul Klee e Edvard Munch; nomes consagrados de Nova York como Jean-Michel Basquiat, Cy Twombly e Andy Warhol; e artistas brasileiros que pareciam realmente dialogar com seu trabalho, como Tomie Ohtake e Rubem Valentim; a arte de Didi parecia desafiar qualquer lógica que tentasse reduzi-lo ao primitivismo ou ao exotismo. Sendo muito jovem e sem ter certeza absoluta quanto à base formal de sua linguagem, eu imediatamente a associei a uma vertente formalista experimental da arte brasileira, em uma espécie de estética super moderna com materiais orgânicos e gestos expansivos de “desenho no espaço”. Seu trabalho contém um desejo de clareza e síntese que não é surpreendente encontrar em um país profundamente marcado pelo legado construtivista, mas que, no caso de Didi, vem de outro lugar.

Desde então, tornou-se imperativo comunicar o impacto desse trabalho na arte brasileira e global. Este projeto no El Museo del Barrio, com seus novos marcos interpretativos e leituras históricas, tem o potencial de colocar esse processo em movimento. Para tanto, me pareceu crucial contextualizar Didi, pondo-o em diálogo com alguns de seus colegas. Agnaldo Manoel dos Santos e Aurelino dos Santos surgiram em Salvador no contexto da arte popular, mas desafiaram seus limites — o primeiro com esculturas que conectam múltiplas influências africanas na arte brasileira, e o segundo com uma visão fantástica e geométrica da arquitetura da cidade. Artistas como Jorge dos Anjos, Emanoel Araújo, Abdias Nascimento e Rubem Valentim, assim como Didi, exploraram o reino simbólico dos orixás para renovar a linguagem da abstração. Um caso paralelo ao de Didi é o de José Adário dos Santos, que vem criando esculturas/ferramentas de candomblé há sessenta anos. Entre os artistas mais jovens estão Ayrson Heráclito (que co-curou este projeto comigo), Antonio Oloxedê (neto de Didi) e Nádia Taquary (uma importante voz feminina dentro dessa linhagem). Também convidamos o mestre designer têxtil Goya Lopes para criar uma instalação imersiva com padrões inspirados no trabalho de Didi, e a mestre fotógrafa Arlete Soares para fornecer imagens dos terreiros de candomblé, em Salvador, e do culto aos Egunguns, no Benin. Em vez de integrarem-se em uma coleção coesa e definitiva, esses diálogos fornecem um contexto de complementaridades e tensões, onde a voz de Didi se junta a um panorama de múltiplas riquezas artísticas.

Um projeto tão importante como este tem muitos começos, marcos e genealogias dentro da história institucional à qual se filia. No caso do Mestre Didi, o fato de sua obra ter sido exibida apenas uma vez em Nova York, em 1986, no Schomburg Center for Research in Black Culture, tornou a tarefa de trazê-la para cá urgente, e não apenas oportuna. Tendo sido parte do Terceiro Congresso Internacional sobre Tradição e Cultura Orixá, essa exposição anterior se cruza significativamente com a história do El Museo, dirigido de 1971 a 1975 por Marta Moreno Vega, artista porto-riquenha, curadora, ativista e interlocutora de Didi em Nova York, e que foi co organizadora do Congresso. Moreno Vega imaginou o El Museo voltado para a comunidade, como um santuário do antirracismo e uma instituição de primeira linha para celebrar a diáspora africana, invocando o “espírito quilombola” — uma referência às comunidades brasileiras formadas por aqueles que escaparam da escravidão. Esse legado nos inspirou a trabalhar em uma série de projetos centrados na contribuição da arte inspirada nas religiões da diáspora africana. Aqui, devemos mencionar Popular Painters and Other Visionaries (2021) (Pintores Populares e Outros Visionários) exposição que apresentou o trabalho de artistas da escola haitiana inspirados no vodu, como Rigaud Benoît, Jean-Richard Chery e Gerard Valcin, em diálogo com seus colegas brasileiros, como Chico Tabibuia e Rafael Borjes de Oliveira. Esse diálogo foi ampliado por meio da seção Afro-Diasporic Modernities (Modernidades Afro-Diásporicas) de nossa inovadora exposição da coleção permanente Something Beautiful – Reframing La Colección (2023) (Algo Bonito – Reestruturando La Colección). Nessa sala, o trabalho do escultor José Adário, um notável ferreiro que confecciona as ferramentas do candomblé de Salvador, provocou um diálogo não apenas com a arte feita no Brasil e no Haiti, mas também em Cuba, Porto Rico e redutos da diáspora latina em Nova York. Com esse escopo abrangente, buscamos destacar as contribuições desses artistas para um conceito de modernidade sustentado por sensibilidades compartilhadas, dissociadas dos valores eurocêntricos e do racismo estrutural presente nas sociedades latino-americanas, realidade na qual se inclui o mundo da arte.

Outro passo importante no caminho que nos trouxe até aqui foi a generosa doação, em 2021, dos galeristas Antônio Almeida, Carlos Dale Jr., Paulo Darzé e Thais Darzé, de uma escultura sem data do Mestre Didi para nossa coleção permanente. Essa adição nos permitiu aprofundar nosso conhecimento sobre a obra de Didi, e por isso somos gratos. Nossos sinceros agradecimentos se estendem a todos que emprestaram obras para a exposição, incluindo o Museu de Arte de Dallas, todas as coleções particulares no Brasil e nos Estados Unidos, bem como os arquivos da Biblioteca Pública de Nova York e do Museu Metropolitano de Arte de Nova York, além de Rafael Moraes, de São Paulo, que nos forneceu documentos para a exposição e para este livro. Inaicyra Falcão, filha do Mestre Didi e artista por mérito próprio, foi uma apoiadora crucial do projeto, tendo ela compartilhado tesouros conosco. Todos os colaboradores do livro foram interlocutores dos curadores, compartilhando, generosa e minuciosamente, evidências, visões e perspectivas, sem as quais este projeto não teria alcançado a relevância que tem. Agradecemos a Ayrson Heráclito, curador convidado, e a Chloë Courtney, curadora assistente, pela parceria e por todas as suas contribuições inestimáveis.

Em 3 de agosto de 2024, com a exposição se aproximando, visitei o Ilê Asipá, onde fui recebido por Alàgbá Bàbá Màriwó Genaldo Novaes. A orientação espiritual recebida naquela manhã foi decisiva para que este projeto permanecesse no caminho certo, a fim de manter viva a chama, a beleza e a sabedoria que emanam da vida e da obra do Mestre Didi. Axé.

AYRSON HERÁCLITO & BETO HERÁCLITO

Master Didi: Creator of Oriki Visual [Mestre Didi: Criador do Oríkì Visual]

Neste ensaio, refletiremos sobre as contribuições do Mestre Didi como artista-sacerdote guiado pelos princípios filosóficos e estéticos Nagô/Yoruba. O conjunto polissêmico de intervenções de Didi no mundo, suas variadas estratégias e táticas, definem um modo de vida dedicado ao combate à violência racista e à preservação e disseminação do patrimônio cultural das populações afro-brasileiras. Somente por meio de um conceito ampliado de arte podemos compreender seu trabalho, uma vez que os conceitos ocidentais não conseguem abranger toda a amplitude de seus esforços artísticos. Seremos guiados, portanto, pelos conceitos e ensinamentos iorubás dos terreiros de candomblé, centros comunitários de culto que orientaram a prática do Mestre Didi. Nosso uso do termo visual oríkì manifesta o gênero iorubá de poema de louvor conhecido como “oríkì”, expresso por meio de obras de arte visuais, e particularmente esculturais, que não são apenas estéticas, mas também veículos de expressão espiritual e cultural.

A Roma Negra

Deoscóredes Maximiliano dos Santos (1917–2013), Mestre Didi, foi um renomado alapini — sumo sacerdote do culto Egungun na África e no Brasil — escritor, artista visual, curador, educador, dramaturgo e ativista cuja vida foi dedicada a um projeto decolonial complexo e multifacetado. As múltiplas frentes desse projeto incluíam atos sociais, educacionais, religiosos e artísticos de resistência e reexistência da cultura africana diaspórica.

Didi descende de uma linhagem de sacerdotes e sacerdotisas nagô/iorubá originários da realeza de Asipá e era uma figura importante na sociedade brasileira. Seus ancestrais estavam associados às primeiras comunidades de candomblé, e sua mãe biológica era a reverenciada Iyalorixá Mãe Senhora (Oxum Muiuá), bisneta de Marcelina da Silva (Obá Tossi), uma das fundadoras do primeiro templo de candomblé no Brasil, Ilê Axé Airá Intilé, o lendário candomblé de Barroquinha.

Ele foi iniciado no candomblé ainda adolescente por Mãe Aninha (Obá-Biyi), uma figura influente entre as matriarcas do culto aos orixás no Brasil. Além de seu significado espiritual, ela também foi uma das primeiras intelectuais negras a escrever e debater sobre negritude e racismo no contexto da modernidade/colonialidade no Brasil e na África. Obá-Biyi escreveu vários artigos influentes sobre o candomblé e teve um papel de destaque no Congresso Afro-Brasileiro de 1935, realizado em Salvador, Bahia. A ela é creditado o conceito de “Roma Negra”, usado à época para conceituar a realidade dos negros na Bahia. Na primeira metade do século XX, um período em que a ideia de uma nação brasileira democrática e racialmente mista era hegemônica, Aninha percebia uma Bahia dividida pela cor de seus habitantes. Entre as elites e nos corredores do poder, reinava o domínio branco, evidente nas instituições e valores eurocêntricos que ditavam os objetivos da sociedade, indiferentes às normas sociais africanas da maioria da população. Quando não era transformada em mercadoria turística, a herança cultural dos negros era reduzida ao pitoresco. Para Aninha, por mais que a elite e os políticos tentassem “desafricanizar” a cultura e as tradições da antiga capital do Brasil, Salvador continuava negra em sua vida cotidiana. Mãe Aninha criou a imagem de Salvador como uma “Roma negra” para posicioná-la como uma poderosa capital africana no espaço do Atlântico Negro (o Ilê-Ifé das Américas) e um verdadeiro império negro, perdido no projeto colonialista e racista moderno. A essa singularidade racial, ela atribuiu a intensa vitalidade (Axé) que emanava da sociedade baiana e fazia da capital da Bahia um importante centro cultural e artístico.

É essencial compreender que a vida no candomblé, na qual Didi foi criado, muitas vezes excedia a dimensão religiosa, impactando questões cotidianas de laços sociais e culturais. Foi nesses espaços que novos laços de sobrevivência e parentesco foram forjados como forma de combater a tragédia da escravidão. No espaço das comunidades dos terreiros, acordos, opiniões, amizades e ações políticas ajudaram a criar uma identidade negra única na Bahia. A força dessas comunidades também provocaria a preocupação da elite e das autoridades.

Desde a origem, as religiões afro-brasileiras foram criminalizadas e sofreram intensa e sistemática campanha de difamação. No entanto, para além da criminalização impetrada pelo o Estado ou a demonização presente no discurso da Igreja Católica, o candomblé foi, antes, exotizado pela ficção etnológica, que muitas vezes devastou os terreiros com o objetivo de divulgar os segredos de “cultos primitivos”, exibindo-os em museus etnográficos e revistas de grande circulação para satisfazer os desejos perversos do público.

É nesse contexto que as elites modernistas da Bahia — frequentemente defensoras da ideia de democracia racial — entendiam a participação negra no desenvolvimento social brasileiro como uma “influência pacificadora” para a construção de uma sociedade mista harmoniosa. A partir dessa perspectiva, o lugar da cultura negra estava no passado, um lugar de tradição estéril e “mumificação histórica”. Assim, de acordo com essa perspectiva, as contribuições intelectuais e artísticas dos afrodescendentes estavam confinadas às restrições do primitivo, do popular e do folclórico.

“Para o olhar público/Detrás de portas fechadas”

A comunidade terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, fundada por Mãe Aninha em São Gonçalo do Retiro, nas terras dos antigos quilombos Cabula e Urubu (assentamentos de escravos fugitivos e libertos) em Salvador, respondeu à forma desrespeitosa e sensacionalista com que o candomblé e as culturas afro-diaspóricas eram tratadas, introduzindo uma “estratégia de visibilidade” baseada na tradição nagô que organizou e sistematizou conhecimentos, liturgias, territórios e práticas. Essa abordagem, conhecida como “da porteira pra fora/da porteira pra dentro”, definiu claramente o que poderia ser divulgado ou compartilhado com o público e o que deveria ser reservado para os iniciados na religião.

A categoria “da porteira para fora” abrange uma luta antirracista ampla e multifacetada que se manifesta por meio de ações, intervenções e demonstrações políticas e epistêmicas de resistência. O objetivo dessas práticas é desmistificar o estigma e o preconceito associados à cosmogonia da diáspora africana, bem como popularizar os ritos e divindades do panteão afro-brasileiro. Esse conjunto de ações afirmativas buscava uma melhor integração em uma sociedade inclusiva, ao mesmo tempo em que empoderava o sujeito negro e celebrava seus valores, crenças, cultura e ascendência africana.

É através dessa lente interpretativa que devemos ver as inúmeras intervenções de Didi na cultura da diáspora africana e na sociedade baiana. Seu ato pioneiro de levar o Afoxé Pai Burukô às ruas em 1942 ultrapassou os limites do que poderia ser mostrado como forma de divulgar a performance negra originária do candomblé. Os afoxés são associações carnavalescas diretamente ligadas aos terreiros que ganharam reconhecimento generalizado no Brasil por seu ritmo, o ijexá. Didi contou como o afoxé começou em 1935 como uma brincadeira infantil no contexto do terreiro. Segundo ele, ele esculpiu um boneco de madeira que chamou de Pai Abê. Quando Mãe Aninha soube do jogo, repreendeu as crianças e as advertiu que o velho orixá Abê não deveria estar envolvido em nenhum jogo de carnaval. Ao renomear o afoxé de Pai Burukô, Didi teve uma de suas primeiras lições sobre o que deveria ficar “da porteira para dentro” e o que poderia ser comunicado “para o olhar do público”.

O envolvimento literário do Mestre Didi foi, como quase todas as ações que orientaram sua vida, dedicado exclusivamente a promover e honrar a cultura nagô no Brasil. De fato, sua primeira publicação, Iorubá tal qual se fala (1950), buscava traduzir a linguagem ritual do candomblé para os fiéis. As comunidades dos terreiros, os acordos, as opiniões, as amizades e as ações políticas ajudaram a criar uma identidade negra única na Bahia. A força dessas comunidades também provocaria a preocupação da elite e das autoridades.

Com a criação da Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil (SECNEB) em 1974, Didi e outros ativistas, intelectuais e artistas negros buscaram construir um centro de memória, tradição, pesquisa e divulgação da cultura afro-diaspórica. Por meio de diversas ações e eventos, como congressos, seminários e reuniões, a SECNEB explorou o clima de pan-africanismo, incentivando intercâmbios triangulares entre a África, o Brasil, os EUA e o Caribe. A SECNEB promoveu novas ideias radicais sobre a negritude por meio de publicações influentes, exposições de arte, filmes e práticas de ensino. A partir de 1980, por exemplo, a SECNEB passou a participar das Conferências Mundiais da Tradição dos Orixás e Cultura. Esses eventos foram uma colaboração com o Haiti (Max Beauvoir), a Nigéria (Wande Abimbola) e Cuba (Julito Collaso), com a terceira apresentação realizada no Caribbean Art Center, em Nova York. Uma das maiores contribuições da SECNEB foi o projeto educacional multicultural inovador e relativamente pouco conhecido “Mini-Comunidade Obá-Biyi”, com crianças de São Gonçalo do Retiro e arredores. A pedagogia desenvolvida ali estabeleceu um precedente para as práticas de educação decolonial no Brasil. Sua filosofia foi fundada na ideia iorubá de Èkó, um conceito holístico de educação baseado na aprendizagem por meio de todos os sentidos perceptivos.

A relação política dos terreiros com a sociedade foi marcada, de modo geral, por táticas e estratégias desenvolvidas pelas primeiras comunidades em meio a conflitos e negociações para obter respeito e reconhecimento. Um exemplo desse tipo de ação estratégica foi a criação da corte dos “Ministros de Xangô”, composta por doze obás, cujo papel era apoiar e defender os cultos aos orixás. Intelectuais, artistas e outras figuras proeminentes, como Jorge Amado, Dorival Caymmi, Pierre Verger, Carybé e Vivaldo da Costa Lima, estavam entre aqueles que detinham o título de Obá de Xangô.

Ao longo do século XX, os terreiros operaram de portas fechadas para proteger seu patrimônio sagrado da curiosidade insaciável das câmeras Rolleiflex, dos brasilianistas com seus cadernos de etnografia, dos africanistas em busca da ortodoxia africana, dos antropólogos em busca de informantes e dos principais jornais e revistas com seu gosto pelo primitivo assustador. Um controle rigoroso sobre a iniciação e o treinamento religiosos legitimou e consagrou a qualidade — e, como resultado, a respeitabilidade — do candomblé, tudo graças à manutenção cuidadosa das práticas “detrás de portas fechadas”. A partir da década de 1930, surgiram em todo o Brasil associações religiosas ligadas aos terreiros e destinadas a validar sua existência institucional. Essas associações eram responsáveis por legitimar os órgãos governamentais dos terreiros e administrar seus recursos.

Foi nesse contexto de preservação e proteção dos segredos do candomblé que Mestre Didi passou por sua rigorosa iniciação sacerdotal. Aos oito anos, recebeu seu primeiro título, Kori Kowê Olokotun (o escriba de Babá Olokotun), no culto Egungun. Aos quinze anos, recebeu o título de assogbá (sumo sacerdote) de Obaluaê e, mais tarde, Babá L’Osanyin de Ilê Axé Opô Afonjá. Foi por meio dessas funções que começou a criar os objetos encantados que mais tarde o levariam ao mundo das artes.

A biografia de Mestre Didi contrasta fortemente com a formação convencional de um artista branco na Escola de Belas Artes da Universidade da Bahia. Embora a família de Didi possuísse recursos modestos, eram dotados de um poder simbólico herdado de uma extensa linhagem de reverenciados líderes espirituais afro-brasileiros. Quando criança, recebeu o apelido de Omo Bibi (bem-nascido) e aprendeu costura e drapeado com seu pai, que era um alfaiate talentoso. Sua caligrafia requintada e suas habilidades artísticas foram reconhecidas desde cedo. No entanto, a Escola de Belas Artes não estava ao alcance profissional de sua raça. Didi estudou carpintaria na instituição designada para a formação profissional de negros na cidade, o Liceu de Artes e Ofícios da Bahia. Foi como carpinteiro que aperfeiçoou as técnicas que mais tarde empregaria em sua arte.

A ausência de um diploma avançado em artes não diminuiu sua profunda compreensão da linguagem visual, um legado da complexa e sofisticada tradição artística dos iorubás, que avalia todos os aspectos da existência a partir de uma perspectiva estética Didi teve uma educação sofisticada, guiada pela história cultural do povo nagô na Bahia, suas tradições e conhecimentos associados, e o universo do culto egungun, no qual alcançou o cargo mais alto de alapini. No entanto, os intelectuais e o sistema artístico da época geralmente não o reconheciam como um artista contemporâneo. Manoel Quirino, também negro, não era considerado um historiador de arte ou antropólogo, mas sim um folclorista excêntrico. Da mesma forma, como homem negro, Mestre Didi era considerado um “artesão” do candomblé, oficialmente registrado como artesão no Museu de Arte Popular da Bahia. Esses eram os limites raciais da estrutura de inclusão dos negros dentro do paternalismo inerente ao modernismo baiano.

Como assogbá (sacerdote responsável pela criação de objetos sagrados para os reis do panteão da terra), Didi pôde explorar as profundezas místicas do conceito estético nagô de odara. De acordo com esse princípio, não há separação entre arte e sacralidade, nem hierarquia entre objetos artísticos e utilitários. A fantasia ocidental da beleza pela beleza está ausente. Para os Nagôs, a beleza só existe se for útil e se der forma ao sagrado. Dizem que tudo o que é belo é útil e sagrado. Assim, parte do aprendizado litúrgico consiste em treinar o artista-sacerdote, aquele que molda os objetos de encantamento. Didi foi um desses ilustres iniciados.

Os objetos de encantamento são elementos sagrados produzidos dentro de uma delicada teia de significados simbólicos e são usados exclusivamente em altares e como adornos para divindades. Responsáveis pela vida e pela morte, os orixás da terra (Nanã, Obaluaê, Osanyin e Oxumarê) exigem um manuseio cuidadoso devido às energias potentes que incorporam. O treinamento complexo e meticuloso dos sacerdotes serve a esse fim. O shashara de Obaluaiê e o ibiri de Nanã – símbolos do masculino e do feminino, respectivamente – são objetos fundamentais de encantamento para o treinamento de um assogbá.

Além de ter familiaridade com as qualidades únicas dos materiais utilizados, o artista-sacerdote precisava ter domínio total sobre o processo de montagem, incluindo a costura, a formação dos feixes, o tingimento do couro, a seleção de cores com base nas características das divindades e as técnicas para embutir na costura conchas e contas. Para o artista-sacerdote Didi, seu conhecimento técnico em marcenaria aprimorou ainda mais a qualidade de seus objetos de encantamento. No entanto, o que se destaca nas peças que ele assina é como combinou um repertório de significados simbólicos ligados ao panteão da terra com outras figuras míticas africanas, reinventando tradições, com um senso iorubá de improvisação artística e originalidade. Os arranjos esculturais altamente poéticos do Mestre Didi manifestam uma energia sagrada. São narrativas do poder das divindades afro-brasileiras incorporadas como amuletos artísticos. Suas peças evocam histórias. Elas recombinam camadas de significados por meio de seu uso único de imagens e sitaxes do candomblé. Por meio da escultura, o artista mobiliza elementos mágicos, criando um genuíno oríkì visual.

O Oríkì Visual

Oríkì é um gênero poético da oratória iorubá. Em termos formais, possui uma composição equilibrada de ritmos repetidos, ideias e contra-ideias, aliterações e assonâncias que fornecem suporte mnemônico.Os oríkìs também têm características muito específicas em relação aos seus vários usos e funções. Os termos “Ori” (cabeça) e “Ki” (cumprimentar) evocam enigmas verbais geralmente associados ao reino da magia e do encantamento. No sistema mítico e filosófico iorubá, o oríkì estabelece conexões com a ordem mundial e mobiliza as forças elementares da natureza. Nesse gênero literário, as palavras não se limitam a comunicar ou representar; elas também têm a capacidade de intervir na realidade, mediar relações com o divino e apaziguar os mistérios do mundo. As palavras são força. Elas são poder.

Há uma parte do trabalho do Mestre Didi que transcende o estritamente sagrado, estendendo-se à confecção de objetos artísticos de encantamento. Como já explicado, esses objetos não estão separados do sagrado, o que os qualifica como objetos de arte é o regime de visibilidade que carregam. São coisas para serem exibidas a fim de exaltar os princípios culturais nagô, carregados de poderes míticos e ancestrais. São ações destinadas ao olhar público, ações da porteira para fora.

Na diversidade de sua produção artística, encontramos os mesmos materiais utilizados nos objetos rituais. Folhas de palmeira, ráfia, conchas, couro, tecidos e enfeites, cabaças, sementes e miçangas fazem parte de sua técnica. A singularidade de sua arte não decorre da introdução de novos materiais e tecnologias. O que Didi consegue é uma expansão da criação de objetos de encantamento, encontrando novas combinações. Usando as mesmas técnicas de fabricação, o artista cria objetos que são incrivelmente novos. É ao transcender o objeto ritual, preservando seus preceitos secretos (da porteira para dentro), que ele ganha o status de artista contemporâneo (para o olhar do público). Ao nos referirmos à produção escultórica de Mestre Didi como oríkì visual, estamos ressaltando a complexidade inventiva de seu ofício e sua capacidade de compor, recompor e inventar poemas visuais que manifestam o sagrado.

As esculturas de Didi podem ser analisadas à luz dos princípios estéticos Nagô e Iorubá observados por Robert Farris Thompson durante sua pesquisa na Nigéria nas décadas de 1960 e 1970. Os cetros de Mestre Didi incorporam Gigun, uma sensibilidade hierática promovida pela composição simétrica e vertical do todo. Isso fica claro nas peças com pontas de lança que projetam Ayê em direção a Orun. Em sua confecção meticulosa e perfeccionista, as peças têm uma visibilidade irrestrita, com formas e linhas que podem ser vistas claramente de todos os ângulos e distâncias, refletindo o conceito de Ifarahon. Suas esculturas também mostram a perspicácia de Jijora, criando um equilíbrio delicado entre representação naturalista e abstração. O abraço dos feixes de folhas de palmeira com tiras de couro tingidas em cores que lembram o arco-íris e laboriosamente remendadas com pontos em cadeia contínuos e sincopados evoca a repetição rítmica do oríkì. Todos esses processos estéticos manifestam um dos valores mais elevados da cultura Nagô, a busca por equilíbrio e harmonia totais, o Tutu. Esses princípios parecem guiar o processo criativo que o artista usou para moldar suas peças. Assim como a poética do oríkì, o trabalho escultórico de Mestre Didi toca o intangível.

A relação entre arte/religião e arte/espiritualidade inspirou outras obras importantes na produção e reflexão acerca da cultura contemporânea. Durante muito tempo, o preconceito da história da arte ocidental em relação à arte africana deveu-se à relação inata entre a arte africana e o sagrado. Nesse campo conceitual, as obras de arte africanas eram vistas como meros objetos etnográficos. Sua aliança com o divino e sua funcionalidade não se encaixavam na concepção hegemônica ocidental de arte. Hoje, o pensamento decolonial e antirracista está desafiando as hierarquias tradicionais do sistema artístico, reavaliando radicalmente seus diferentes temas, linguagens e poéticas e, com isso, provocando uma profunda revisão da legitimação convencional das obras de arte.

Didi estreou no circuito artístico com quase 50 anos de idade, apresentado pelo antropólogo francês Roger Bastide e pelo escritor Jorge Amado, e sua primeira exposição ocorreu na Galeria Ralf (1964), espaço de arte e decoração de Salvador que recebia artistas negros. O tema afro, mesmo sendo considerado folclórico, ocupava uma posição importante na produção cultural modernista da Bahia. Sendo assim, aproveitando esse contexto mais favorável, alguns artistas negros começaram a ganhar reconhecimento. O assogbá Hélio de Oliveira (1932-1962) foi o pioneiro de uma série de xilogravuras em altares e santuários de candomblé na década de 1950; o escultor Agnaldo dos Santos (1926-1962) produziu esculturas baseadas no repertório mítico da diáspora africana; Rubem Valentim (1922-1991) fez uma leitura semiológica criativa dos emblemas religiosos afro-brasileiros; e Emanoel Araújo (1940-2022) desenvolveu uma poderosa poética do construtivismo afro-minimalista (ver Pls. 45-49, Todos esses artistas, de inegável reputação e contemporâneos de Mestre Didi, tiveram trajetórias marcadas pelo racismo, lutaram para ter suas obras legitimadas pelo sistema de arte e viram sua arte limitada a determinados circuitos. Apenas recentemente, com as críticas rigorosas ao sistema de colonialidade/modernidade, começaram a romper a bolha do racismo e a atrair maior interesse e reconhecimento internacional das principais galerias e instituições contemporâneas.

Mestre Didi transpõe o sagrado para o mundo da arte, revigorando as maneiras pelas quais os objetos de arte são percebidos sem comprometer sua santidade. Essa compreensão do processo artístico que respeita o sagrado constrói uma poética visual que conecta indelevelmente a arte e a religião. Talvez essa lição ética e estética de Mestre Didi seja a mais importante para as futuras gerações de criadores do que é chamado de Ebó-arte – arte como oferenda.

Como um dos principais ancestrais da arte afro-diaspórica, Mestre Didi iniciou uma insurgência contra os conceitos ocidentais de arte ao desconstruir os cânones eurocêntricos e introduzir outras formas de pensamento e estética capazes de desmantelar a cultura dominante. Didi partiu da modernidade africana pré-colonial, que havia sido enterrada e saqueada em sucessivos ataques que vitimaram “A Grande Mãe”, para reescrever a história da diáspora com base em suposições mais afirmativas. Sua arte aponta para uma nova forma de existência, em um mundo redimido de suas desigualdades.

——

ROBERTO CONDURU

Lanças de cura – Cetros, esculturas e monumentos do Mestre Didi

Um Início Tardio e Disruptivo

As duas primeiras exposições individuais de Deoscóredes Maximiliano dos Santos ocorreram em 1964: Mestre Didi começou em setembro na Galeria Ralf, em Salvador, e a exposição Emblemas de Orixás começou em dezembro, na Galeria Bonino no Rio de Janeiro. Os títulos dessas exposições definiam de forma sucinta e direta o modo de intervenção do artista no circuito artístico, indicando o tipo de trabalho que produzia, os símbolos das divindades afro-brasileiras e sua condição de mestre, apesar de iniciante nas artes visuais. Apesar do silêncio historiográfico sobre a entrada de Mestre Didi no mundo das artes visuais, esse fato constitui um momento crítico na história da arte no Brasil, pois rompe com a recusa secular de considerar e incluir a arte das religiões afro-brasileiras.

Quando começou a expor shasharas e ibiris – cetros cerimoniais das divindades Obaluaiê e Nanã, respectivamente – em instituições de arte, Didi era uma figura religiosa de 46 anos com posições importantes em distintas comunidades nagô (descendentes de iorubás): Ojé Korikowê Olukotun, sacerdote, no culto dos ancestrais no Ilê Agboulá em Itaparica; assogbá, líder espiritual, no culto de Obaluaiê, e Babá L’Osanyin, sacerdote, no culto de Osanyin no Ilê Axé Opô Afonjá, em Salvador. Além disso, em meados da década de 1960, ele já havia incorporado os ideais, as práticas e os símbolos do terreiro à estrutura da cidade por meio do carnaval, da linguística e da literatura. Didi ajudou a fundar o afoxé, ou grupo musical Troça Carnavalesca Pai Burukô Folia, em 1942. Publicou um glossário iorubá-português, Iorubá tal qual se fala, em 1950, bem como duas compilações de contos: Contos Negros da Bahia, em 1961, e Contos de Nagô, em 1963 (figs. 6, 14). Posteriormente, publicou outras histórias e mitos e transmutou alguns deles em encenações multimídia participativas.Suas intervenções nas artes visuais faziam parte de uma ação cultural ampla, transmitindo uma visão de mundo religiosa afro-brasileira.

Abrindo Caminhos

Ao considerar a obra de Mestre Didi no contexto mais amplo da arte moderna, pode ser tentador associá-la ao readymade de Marcel Duchamp De fato, nas exposições de 1964, e ao longo de sua carreira, Didi transpôs objetos estranhos ao sistema artístico, minimizando sua finalidade utilitária original e destacando sua estética, propondo que o público os visse como obras de arte. Até aquela data, suas criações estavam excluídas do mundo artístico convencional, passando despercebidas até mesmo por especialistas em arte que buscavam a arte negra escultórica no Brasil, como a arte africana valorizada nos contextos europeu e norte-americano da época. Entretanto, seus artefatos não correspondiam a outras características do readymade duchampiano. Além de não serem produzidos em massa nem amplamente disponíveis comercialmente, esses cetros cerimoniais tinham um autor, alguém que os transpunha voluntariamente de um domínio social para outro, criando-os conscientemente, de acordo com uma estética específica e profundamente enraizada.

O que o modelo do readymade duchampiano oferece de útil é um lembrete do quão radical foi o deslocamento social das criações de Didi. A inserção institucional de ferramentas religiosas como ibiris e shasharas em espaços destinados à arte visual foi um evento fundamental com amplas implicações sociais e políticas. Quando Didi transpôs suas criações, deslocando-as do âmbito religioso para o circuito artístico, ele desafiou espectadores, galeristas e instituições a encarar, experimentar, sentir e pensar uma estética de origem africana que havia sido historicamente descartada.

Além de ultrapassar os limites artísticos estabelecidos, Didi também lutou contra o racismo no Brasil. Desde o início da escravidão, no Brasil colonial, os colonizadores perseguiram os praticantes de qualquer religião que não fosse o catolicismo. A formação do que hoje se entende por religiões afro-brasileiras – Batuque, Candomblé, Macumba, Tambor de Mina e Xangô, entre outras denominações regionais – foi um processo marcado pela proibição, controle, tolerância manipuladora, uso utilitário e violência arbitrária. Apesar dessas brutalidades, a partir do final do século XIX, outros tipos de reações às religiões afro-brasileiras também surgiram na esfera pública. Objetos fabricados e usados em terreiros foram institucional e individualmente coletados, muitas vezes por meio de apreensões policiais violentas, e ocasionalmente apresentados sem indicação de autoria em museus e outros espaços de exposição. Com o tempo, um punhado de críticos começou a reconhecer tipos específicos de artefatos como obras de arte – principalmente esculturas de madeira ou ferro produzidas e usadas em comunidades religiosas afro-brasileiras.A instituição federal brasileira dedicada à preservação do patrimônio cultural refletiu essa mudança quando registrou como patrimônio nacional, em 1938, embora de forma discriminatória, parte da coleção do Museu da Polícia do Rio de Janeiro.

nquanto os artesãos criavam os instrumentos religiosos acima mencionados, apenas alguns artistas visuais retrataram os rituais religiosos afro-brasileiros desde seu surgimento no século XVII até o século XIX. Essa falta de representação começou a mudar em meados do século XX, quando mais artistas – alguns destes ligados a religiões afro-brasileiras – representaram esses ritos, transformando essas religiões em um tropo modernista recorrente. Na década de 1950, o artista multimídia Carybé (Hector Julio Páride Bernabó) e o fotógrafo Pierre Verger, associados ao Ilê Axé Opô Afonjá, usaram meios artísticos de origem europeia para representar divindades, ambientes, objetos, praticantes e rituais do Candomblé. Agnaldo Manoel dos Santos traçou um caminho mais independente, trabalhando em conjunto com o terreiro e lidando com referências estéticas variadas, incluindo a escultura africana. Nesse contexto, tomou liberdade de criar representações como a de Oxóssi em trajes contemporâneos característicos do nordeste brasileiro, trazendo assim o orixá associado à caça para o tempo e o lugar do artista. Em vez de representar de forma naturalista o universo sagrado afro-brasileiro, como fizeram Carybé e Verger, Rubem Valentim usou sua simbologia e cultura material para renovar a linguagem visual e os formatos tradicionais da arte ocidental. Afiliado a comunidades religiosas afro-brasileiras, mas sem ser iniciado, Valentim fundiu símbolos religiosos e geometria euclidiana, articulando, assim, os meios tradicionais da arte ocidental – pintura, desenho e escultura – a artefatos litúrgicos de terreiros de Candomblé e Umbanda. Didi, que nasceu, cresceu, foi iniciado e treinado em comunidades religiosas, foi além ao abrir outros caminhos: transpôs, inicialmente, para o campo da arte, objetos feitos para uso ritualístico religioso e, posteriormente, usou símbolos, materiais e técnicas do Candomblé para produzir esculturas que desafiavam a classificação artística.

Treinamento Comunal, Aventura Solo

Como o racismo institucional impediu ou dificultou o acesso de pessoas pretas à educação artística formal, muitos deles, em vez disso, aproveitaram o treinamento disponível por meio de redes familiares ou profissionais nas artes aplicadas. O pai de Heitor dos Prazeres era carpinteiro e sua mãe era costureira. Valentim teve um pintor de paredes e decorador como seu primeiro mestre informal e aprendeu arte de forma independente após seu estudo formal de odontologia. Agnaldo Manoel dos Santos começou a esculpir em madeira enquanto trabalhava na produção de calcário e cal viva. Emanoel Araújo nasceu em uma família de ourives. O aprendizado da alfaiataria com seu pai, Arsenio dos Santos, foi essencial para a elegância de Didi ao se vestir e para sua habilidade artesanal, que afetou tanto suas criações religiosas quanto artísticas. Embora apenas sutilmente evidentes, o corte, o drapeado, a costura e o bordado são cruciais no trabalho de Mestre Didi. Como fundamentos firmes, precisos e discretos de seu ofício, essas habilidades sugerem conexões com artistas como dos Prazeres, Maria Auxiliadora, Madalena dos Santos Reinbolt, Arthur Bispo do Rosário, Sonia Gomes, Rosana Paulino e Lidia Lisbôa, que ativam conscientemente os múltiplos significados da costura, do bordado e dos tecidos na experiência afro-brasileira, usando esses métodos para muito mais do que sua capacidade física de unir e costurar materiais (figs. 15-17).

Entretanto, ao contrário dos artistas mencionados, Didi se tornou um artista forjado dentro das comunidades religiosas afro-brasileiras. De certa forma, o terreiro o moldou. Suas funções religiosas o obrigaram a saber como produzir vestimentas para o culto de Egunguns – um culto aos ancestrais do Candomblé –, bem como os ibiris de Nanã, as xarás de Obaluaiê, as ferramentas sagradas de Osanyin e outros artefatos religiosos. De acordo com Didi, Eugênia Annados Santos, conhecida como Mãe Aninha, fundadora do Ilê Axé Opô Afonjá, iniciou-o nessas artes depois de confirmá-lo como assogbá em outubro de 1936. Tanto Mãe Aninha, uma de suas mentoras religiosas, quanto Maria Bibiana do Espírito Santo, mãe de Didi, conhecida como Mãe Senhora e uma das sucessoras de Mãe Aninha na direção do terreiro, o incentivaram a desenvolver suas habilidades artísticas.

Jaime Sodré, em sua monografia sobre Mestre Didi, propõe que, embora Mãe Aninham possa ter “fornecido a ele informações importantes” sobre o repertório mitológico, “o aumento de sua capacidade técnica deveu-se à sua interação com pessoas que eram especialistas na produção artesanal de peças de arte sacra afro-brasileira”. Martiniano Eliseu do Bonfim foi um desses especialistas que transmitiu a Didi os métodos e as tradições que havia aprendido com os africanos em Lagos.Um agente-chave nas trocas religiosas transatlânticas entre o final do século XIX e meados do século XX, Martiniano era um babalaiô (sacerdote do oráculo de Ifá) e sacerdote Egungun, nascido na Bahia e iniciado em Lagos, que ajudou Mãe Aninha a estruturar seu terreiro e foi por ela confirmado na posição de ajimudá, uma função masculina no culto de Obaluaiê, por ocasião da confirmação de Didi como assogbá.

Apesar de ter passado por um processo de formação artística colaborativa em meio à iniciação religiosa, Didi assumiu o controle de seu próprio desenvolvimento religioso, técnico e estético quando decidiu se posicionar como artista. Por mais que as pessoas do terreiro tenham sido decisivas em transmitir-lhe os princípios, símbolos, técnicas e formas dos modelos africanos e afro-brasileiros, coube a ele aprimorar seus próprios conhecimentos, habilidades, e cultivar sua imaginação e criatividade. Quando começou a expor, o povo do terreiro já o considerava um mestre, devido à sua posição na hierarquia religiosa e à sua erudição espiritual, técnica e estética. Reconheciam-no como virtuoso, o que indica como as pessoas do terreiro avaliavam suas criações. Assim também qualificavam as performances de outras pessoas: na música, dança, canto, vestuário, decoração, culinária e tudo o mais que compunha o ambiente ritualístico baseado em princípios estéticos transmitidos de uma geração para outra, da África para o Brasil, cultivando sensibilidades e conhecimentos profundos e refinados.

Assim, a trajetória de Didi nos permite entender como o Ilê Axé Opó Afonjá funcionou como um locus institucional de treinamento e produção de arte comunitária, paralelamente a outras escolas formais de arte em Salvador, como a Escola de Belas Artes da Bahia e o Liceu de Artes e Ofícios, que ensinavam arte de origem europeia. Não é de surpreender que o terreiro tenha sido desconsiderado como um local de treinamento artístico, produção, experiência e apreciação por agentes do sistema de arte institucionalizado. Didi poderia ter permanecido no anonimato, como ficaram Bamboxê-Obitikô, em meados do século XIX, Martiniano Eliseu do Bonfim e outros ilustres praticantes religiosos, criadores e disseminadores da estética africana no Brasil ainda que ainda não foram devidamente reconhecidos. No entanto, ele escolheu outro caminho.

De acordo com Jaime Sodré, o período de Mãe Senhora na liderança do Ilê Axé Opô Afonjá, entre 1942 e 1967, ensejou um diálogo crescente entre o terreiro e uma rede de artistas, escritores e intelectuais – um processo que já havia começado na época de Mãe Aninha, especialmente a partir de meados da década de 1930. Figuras brasileiras e internacionais da arte, da cultura e da política visitavam o terreiro, que estava integrado aos circuitos culturais e turísticos da cidade. Como muitas pessoas compareciam às suas cerimônias públicas, é provável que artistas, críticos de arte e outros agentes culturais tenham observado rituais de orixás com os cetros de Didi. Didi teve de esperar mais de duas décadas depois de começar a produzir para que alguém notasse a maestria de seu trabalho e propusesse que seu trabalho poderia romper as fronteiras socioculturais racistas que delimitavam o mundo da arte. Assim como foi fundamental o incentivo e apoio de Vivaldo da Costa Lima, Zora Seljan e Antônio Olinto para que Didi publicasse seus livros. A antropóloga Juana Elbein teve um papel decisivo na sugestão, no convencimento e no apoio para que Didi expusesse seus ibiris e shasharas como obras de arte.

Scepters

Cetros

O ibiri é o cetro cerimonial de Nanã, a mãe ancestral, a divindade da criação primordial, cuja fertilidade está associada à lama. Ele é composto por um grupo de costelas de palmeiras jovens, representando seus filhos, além de contas e conchas de búzios, que simbolizam a fertilidade. O Tibiri se curva sobre si mesmo, aludindo ao ventre da Terra, de onde todos os seres nascem e para onde retornam. Durante os rituais, os devotos de Nanã dançam com um ibiri em seus braços e o embalam como um bebê.

O shashara é o cetro cerimonial de Obaluaiê, um dos filhos míticos de Nanã, a divindade da terra e patrono da saúde, que está fortemente associado a doenças infecciosas e à cura. Ele também é estruturado por um grupo de costelas de palmeiras jovens, simbolizando os espíritos ancestrais coletivos, e é ornamentado com contas e cascas de búfalo; alguns shasharas têm cabaças com remédios presos a elas. Durante as cerimônias, os devotos de Obaluaiê dançam com o shashara, a vassoura ritual que varre as doenças, em coreografias que encenam processos de cura.

Desde o início, Didi trocou seus cetros para introduzi-los no mundo artístico. No Candomblé, muitos artefatos se tornam sagrados após serem ritualisticamente fabricados, transformados ou preparados para uso litúrgico. De acordo com Sodré, Didi não sacralizava os cetros que apresentava como obras de arte. Além disso, suas mudanças derivavam da necessidade prática de transformar objetos portáteis, feitos para serem manuseados durante transes religiosos, em obras de arte estáticas e autossuficientes que ativassem sensações corpóreo-visuais naqueles que com elas interagissem.

Didi explorou a estética dos shasharas e dos ibiris por meio de sua morfologia e seus elementos emblemáticos. A verticalidade dos cetros contrasta com faixas horizontais de couro em diferentes cores, lisas ou com incisões que configuram linhas rítmicas e conformações sugestivamente figurativas, além de contas e cascas de búzios dispostas em fios e motivos ornamentais. Embora Didi tenha composto suas peças com poucos elementos, ele alcançou uma intensidade discreta, duradoura e cativante. O jogo com formas, cores e texturas, contrastando a opacidade predominante com o brilho sutil, cria ritmos sincopados, imbuindo os objetos concentrados e centrípetos com um dinamismo que ativa os sentidos visuais e táteis.

Entretanto, Didi nunca reduziu seus cetros a experimentos puramente formais, abstratos ou sensoriais, pois tratou das significações de cada elemento – quanto ao material, forma, cor ou figura – e as combinou em títulos expressivos que sintetizam o significado buscado em cada cetro, como Opa Omo Edá – Cetro do filho da Natureza (Pl. 16). Em alguns shasharas, como o Xaxará Ati Axó Ayo – Xaxará da Roupa Alegre (sem data, Pl. 4), ele enfatiza o antropomorfismo, com incisões nas tiras de couro, indicando traços faciais, e uma miniatura do manto de ráfia africana com o qual Obaluaiê costuma se cobrir para esconder seu corpo deformado e repleto de cicatrizes.

Uma recepção complicada

Apesar do uso de elementos religiosos afro-brasileiros por alguns artistas na década de 1960, a simples apresentação de ibiris e xarás por Didi como obras de arte desafiou o sistema artístico, ultrapassando os limites do reconhecimento do mainstream. Sua materialidade orgânica, artesanato, funcionalidade e, acima de tudo, referências religiosas levaram os críticos a classificá-los como arte popular ou folclórica, categorias demarcadas por uma hierarquização social racista e classista.

O próprio Didi teve dúvidas ao inserir suas obras no mundo da arte, pois, embora já tivesse apresentado os conjuntos dos orixás em galerias de arte, submeteu-os à seção de Artes Decorativas da I Bienal Nacional de Artes Plásticas da Bahia, em 1966. A dificuldade de enquadrar o trabalho de Didi no sistema artístico é exemplificada pelo fato de o júri da bienal ter transferido suas obras para a seção de Esculturas, mas ter concedido a elas o prêmio de “Arte Decorativa do Estado”.

Não por acaso, Didi apresentou seu trabalho inicialmente em diferentes tipos de galerias: voltadas para as novas tendências artísticas, como a Ralf, empresa de design e fabricação de móveis e interiores, cuja loja tinha um espaço de exposição em Salvador; a Bonino, no Rio de Janeiro e a Atrium, em São Paulo, galerias que promoviam várias tendências modernistas; e a G4, idealizada como um bastião da vanguarda no Rio de Janeiro. Posteriormente, ele apresentou suas obras em exposições individuais e coletivas que variavam quanto à ênfase artística e cultural, especialmente em museus e centros culturais, bem como em conferências, feiras de livros e hotéis. O interesse das galerias de arte comerciais por seu trabalho foi esporádico e limitado ao final de sua carreira.

Esculturas

Apesar das dificuldades de recepção pública, Didi insistiu em apresentar suas criações como obras de arte, um risco em si que serviu para romper e expandir a tradição artística ocidental. Logo após suas primeiras incursões na esfera da arte, em 1964, ele começou a produzir esculturas derivadas de cetros usando os materiais, técnicas, formas, figuras e significados que havia aprendido no terreiro. Ele usou a “tecnologia do encantamento” para traduzir “em forma de arte os conteúdos narrativos do rico acervo mítico da tradição nagô, sem perder a essência de suas ricas e complexas elaborações simbólicas”.

Embora Didi tenha criado esculturas usando outros materiais (madeira e argila) e sistemas de representação (naturalismo antropomórfico), ao longo de sua carreira ele se concentrou na confecção de cetros de palmeira e criações derivadas da temática dos cetros. Apesar das diferenças funcionais entre suas peças para os âmbitos religioso e artístico, todas são obras de arte de um autor que afirmava ser um “artista-sacerdote”. Em vez de progredir do sagrado para o secular, ou de um idioma artístico para outro, Didi continuou a criar e apresentar cetros e esculturas a partir de meados da década de 1960, bem como monumentos a partir do final da década de 1980.

As esculturas de Didi aumentaram gradualmente em altura e largura, ganhando amplitude após a década de 1960. Brincando com as estruturas formais dos cetros, particularmente com o autocentramento dominante do shashara e a espacialidade gigantescamente distendida, mas auto-absorvida, do ibiri, suas peças mantiveram a firme fixação no solo e a expansão moderada no espaço. Embora as estruturas axiais persistissem, às vezes ele alcançava um menor hieratismo, configurando obras com graus variados de simetria e dinamismo, como em Igi Nilé Ati Ejo Orí Méjì – Árvore da Terra com Serpente de Duas Cabeças (1990s, Pl. 38).

A conjunção de costelas de palmeiras estruturadas com planos, linhas e pontos coloridos constituem volumes maciços, mas não pesados; sólidos, mas não rígidos; cuja flexibilidade e expansão são ativadas pela verticalidade do shashara e pela curvatura do ibiri. De fato, as morfologias dos cetros precederam e estimularam a conquista do espaço nas outras esculturas de Didi. A leveza característica de seus cetros finos se intensificava à medida que o artista agregava mais espaço aos volumes aparentemente sem peso. A maior proeminência espacial, por sua vez, aumentou a propagação simbólica. As lanças que aparecem em várias obras, como em Opa Eye Agba Ati Itoka – Cetro da Grande Ave Ancestral com Lança no Topo (Cetro da Grande Ave Ancestral com Lança no Topo, 1977 ou 1978, Pl. 75), são vetores de disseminação infinita de significados. Uma representação de Oxunmaré, filho mítico de Nanã e irmão mítico de Obaluaiê, a serpente padroeira da transformação, da riqueza e da sabedoria também foi um motivo que energizou o dinamismo das esculturas, como em Eso Ode Ibo – Serpente do Caçador Místico (década de 1980, Pl. 79).

Nas décadas de 1970 e 1980, continuando a expandir seu domínio da matéria, dos materiais e do vazio, das formas e dos espaços, dos tamanhos e das escalas, Didi alcançou mais desenvoltura na expressão de valores universais baseados no simbolismo cultural nagô. É possível observar esse processo comparando sua obra sem título de 1966 (Pl. 40) com a obra Opa Exim Ati Ejó Méjì – Cetro com Lança e duas Serpentes (1980s, Pl. 27), já que a última parece ser um desdobramento alongado, menos comprimido e mais elegante da primeira. O elemento axial em ambas as obras vem do shashara de Obaluaiê, enquanto os braços – dois na obra anterior e quatro na posterior – fazem alusão ao ibiri de Nanã. As duas serpentes entrelaçadas representam Oxumaré, invocando, portanto, a trindade do panteão da terra composta por essas três divindades.

Além de explorar com empenho uma linguagem formal aparentemente restritiva, Didi expandiu suas temáticas. Algumas esculturas fazem referência a orixás além do panteão terrestre: Òsanyìn e Oxóssi em Opa Igbo OluOdé – Cetro do Senhor da Vegetação e da Caça (Scepter of the Lord of the Floraand the Hunt, 1990s, Pl. 17), Xangô em Opa Osé – Cetro da Dinastia e Ancestralidade (Scepter of Dynasty and Ancestrality, 2007, Pl. 20), a mãe ancestral em Eye IyáAgba – Pássaro Mãe Ancestral (AncestralMother Bird, 2012, Pl. 74) e Obatalá em Opa Aiye Orum – Cetro de Oxalá (Oshala’sScepter, 1969, Pl. 23). Além das serpentes que representam Oxumaré e dos pássaros que se referem a Òsanyìn ou às mães ancestrais, há animais míticos e lúdicos, como insetos e polvos, como em Agemon – Grande Carocha (Agemon – Great Beetle, 1987, Pl. 77) e Eran L ́Okun – O Polvo com Quatro Tentáculos (The Octopus with Four Tentacles, undated, Pl. 73).

Compostas por elementos de origem botânica, mineral e animal, suas criações derivam organicamente da natureza e a ela se referem, além abordarem a existência social, histórica e espiritual, ao figurarem ou aludirem a divindades, animais e árvores, ou abordarem temas como saúde e doença, caça, caminhos, justiça e paz. Partindo dos mitos nagôs, mas não se limitando a eles, Didi lida com as categorias abrangentes de tempo (passado, presente e futuro) e espaço (a terra e além) ou temas como nascimento, vida e morte. Ele medita e comunica valores específicos e universais por meio de suas obras de arte, transcendendo não apenas as fronteiras entre religião e arte, mas também o reino do Candomblé, expressando sua unicidade para pessoas do mundo inteiro.

Diálogos do tempo e espaço

Movendo-se continuamente entre os mundos espiritual e visual, a obra de Mestre Didi moldou a arte moderna e contemporânea no Brasil de várias maneiras importantes. O crítico de arte, teórico e curador Mário Pedrosa não mencionou particularmente a obra de Mestre Didi em sua proposta de “Museu das Origens”, de 1978, voltada à reorganização do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro após o incêndio que o afetou drasticamente naquele mesmo ano. Essa omissão é ainda mais notável porque ele se referiu obliquamente ao trabalho de Didi em suas breves descrições das seções do novo museu. Pedrosa propôs uma seção entitulada “Museu da Coleção do Povo Negro”, que seria “baseada em peças trazidas da África e outras feitas aqui no Brasil, especialmente para uso religioso”, uma anonimização característica da autoria da “arte dos povos periféricos”.

Pedrosa havia abordado esse tópico uma década antes, quando publicou “Art of the Caduveo, African Art, Contemporary Artists”, afirmando: “O artista primitivo cria um objeto ‘que participa’. Com algo semelhante ao desespero dentro de si, o artista de hoje chama os outros para trazer participação ao seu objeto”. A comparação de Pedrosa poderia implicar um diálogo entre Hélio Oiticica, cujos Parangolés foram associados às roupas Egungun, e Didi, um sacerdote Egungun (fig. 18). Embora o emparelhamento desses artistas seja instigante, Didi não era de forma alguma um primitivo, nunca propôs vestes Egungun como obras de arte e aboliu a manipulação de seus cetros quando os introduziu no circuito artístico. Para ilustrar a justaposição de Pedrosa entre domínios sociais bastante distintos, talvez seja mais produtivo comparar as trajetórias de Didi e Lygia Clark (fig. 19). Enquanto Clark passou da arte para a psicanálise e criou artefatos para sua terapia, Didi interveio na arte a partir da religião, transformando artefatos simbólicos de cura em obras de arte. Ambos abriram caminhos inovadores: ela abandonou a fetichização das obras de arte ao criar objetos para uso em terapias intersubjetivas; ele desafiou o público a fazer experiências com arte e estética socialmente desconsideradas. No entanto, a cura e a estética têm pesos diferentes em suas obras. Assim como Clark nunca abandonou totalmente a dimensão estética em seus Objetos Relacionais terapêuticos, da forma análoga, Didi preservou a função curativa de seus receptores cerimoniais, disseminando esteticamente seu propósito sagrado mesmo quando os exibia em contextos não populares.

Além disso, vale a pena comparar os volumes esguios de Didi e Willys de Castro. Enquanto os cetros e esculturas de Didi contrastam o brilho colorido sutil de contas e tiras de couro com a opacidade das fibras vegetais, os Objetos Ativos e Pluriobjetos de Willys expandem a luminosidade por meio de jogos cromáticos ou variações metálicas. Em outro lugar, explorei como Willys dialoga criticamente com imagens votivas de oratórios católicos em seus volumes policromados e refletores de luz em uma escala típica de ambientes internos. Enquanto Willys reaproveitou a função devocional das imagens católicas para seu construtivismo crítico e emancipatório, Didi explorou os mitos religiosos nagôs e a tecnologia de encantamento para renovar as possibilidades do objeto de arte, propagar a cura estética e meditar sobre o mundo.

Seguindo o caminho de Didi, uma nova geração de artistas continuou a transpor elementos das religiões afro-brasileiras para suas práticas artísticas, refletindo, muitas vezes, seus rituais. Por exemplo, Jorge dos Anjos transmuta um rito de purificação em um método para desenhar grades afro-construtivistas utilizando pólvora e fogo em plástico, o que pode ser visto em sua série Desenhos de Fogo. Já em Pérolas de Água Doce (2007), de Marepe, uma performance ecocrítica na qual ele oferece pérolas às águas, o ritual votivo e a obra de arte fundem-se tornando-se um só. A tradução artística dos ritos religiosos afro-brasileiros infunde séries como Sacudimentos (Cleansing), de Ayrson Heráclito, em 2015, e Manufatura e Colonialidade (Manufacturing and Coloniality), de Tiago Sant’Ana, em 2016, com performances e fotografias que disseminam a crítica social e a cura.

Monumentos

Didi nunca abandonou a tradição artística do Candomblé, continuando a refinar as possibilidades de seus ibiris e shasharas e a expandir seu alcance social. Transformando ferramentas sagradas em obras seculares, ele se distanciou dos cânones da arte ocidental como meio de autoexpressão e, em vez disso, explorou os cetros como dispositivos que poderiam disseminar sua visão de mundo nagô e curar esteticamente. Expandindo a produção de varinhas cerimoniais para orixás em terreiros de candomblé, exibiu posteriormente seus cetros e esculturas em espaços artísticos, culminando com a plantação de monumentos em contextos urbanos. Nessa expansão espacial da década de 1980, o trabalho de Didi conquistou outros contextos urbanos, alcançando as ruas, os territórios e o exterior do Brasil.

Durante o carnaval de 1988, ele colocou uma versão ampliada de 12 metros de altura de uma de suas esculturas, Opá Exin Ati Eyé Méjì (Bastão Religioso com Dois Pássaros), no Pelourinho, no centro histórico de Salvador, local onde os escravizados eram amarrados e torturados em rituais punitivos públicos, tendo se tornado um centro cultural para a comunidade afro-brasileira (fig. 20). 20).29 Como o carnaval é historicamente um período de subversão da ordem, a Opá Exin confrontou o colonialismo persistente, levantando símbolos nagôs para contrapor as várias torres centenárias de igrejas católicas naquela área e a violência do passado que continua a reverberar.